徹底解説!光学薄膜フィルターの角度依存性

設計の段階でよくよく話し合わなければならないと後悔します。

光学薄膜フィルターは、特定の波長の光を透過・反射させるために設計された重要な光学部品です。光学フィルターは、観察角度や入射角によって透過・反射の特性が変化するという「角度依存性」をやっかいな特性を持っています。この性質は、フィルターの使用条件によっては利点にもなり、課題にもなり得ます。今回は、光学薄膜フィルターの角度依存性が生じる理由とその影響について詳しく解説するとともに、実用面での注意点や対策についても述べさせていただきます。

第1章:光学薄膜フィルターと角度依存性の基礎

光学薄膜フィルターは、光の干渉現象を利用して特定の波長成分を選択的に透過・反射させる光学素子であり、通信、センシング、医療、イメージング分野などで幅広く使用されています。多層の誘電体膜や金属膜を高精度に積層して構成されており、波長と膜厚の関係により、特定波長において透過率や反射率を制御します。

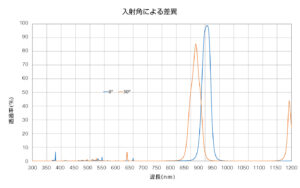

このような構造は、一般に光の入射角に対して敏感です。つまり、フィルターに対して光が垂直(正入射)に入射する場合と、斜めから入射する場合とでは、干渉条件が異なり、透過スペクトルや反射スペクトルに変化が生じます。これを角度依存性(Angle Dependence)と呼び、設計通りの性能を得る上で注意が必要な要素となります。光学フィルターをご使用される設計者の方には、是非知っておいて頂きたい内容です。

■ 干渉型バンドパス・カットフィルターの角度依存性

干渉型のバンドパスフィルター(特定波長のみを透過)やロングパス・ショートパスフィルターでは、膜層の光学厚み(屈折率 × 幾何学的厚み)によって干渉条件が決まり、これが透過中心波長を決定します。入射角が変わると、光が膜内を通過する光路長が変化するため、中心波長が短波長側にシフトする(ブルーシフト)傾向があります。入射角が大きくなるほどこの効果は顕著になり、10~15°の変化で数nm、30°以上で10nm以上シフトすることもあります。特に高精度な分光測定やマルチバンド検出系において、測定誤差や色ずれの原因となりうるため、対策が必要です。

■ 反射防止フィルター(ARコート)の角度依存性

反射防止フィルター(ARフィルター、ARコート)は、レンズやウィンドウなどの光学部品表面に多層膜を形成し、表面反射を抑制するための光学薄膜です。単層膜のλ/4設計や、2層・3層以上の広帯域設計が用いられます。このARコートも干渉原理に基づくため、角度によって反射率の抑制波長が変化します。特に以下のような影響が知られています。

・単層AR膜の場合:設計波長での正入射において最も効果があり、斜め入射になると反射率が再び増加

・多層広帯域AR膜:より広い波長範囲で反射を抑えられるが、やはり斜め入射では性能劣化が見られる

・偏光依存性 :p偏光とs偏光で反射率が異なり、斜め入射時には特にこの差が拡大

たとえば、ガラス基板上のARコートが入射角30°程度を超えると、設計帯域外において反射率が再上昇し、ゴーストや内部反射の原因になることがあります。光学機器の性能やコントラスト、測定精度にも影響を与えるため、AR膜においても角度特性の評価が重要です。

第2章:角度依存性とは何か

光学薄膜フィルターは、光の干渉を利用して特定の波長を選択的に透過・反射するよう設計されています。しかし、この干渉条件は、光の入射角によって変化するため、フィルターの性能は角度に依存するという性質を持ちます。この現象は「角度依存性」と呼ばれ、特にフィルターに対して斜め方向から光が入射すると、透過・反射のピーク波長、つまり中心波長(CenterWavelength, CWL)が変化することが知られています。角度依存性が生じる主な理由は、以下の三点に集約されます。

■ 1. 有効膜厚の変化

光が薄膜に垂直に入射する場合と比べて、斜めから入射すると、光が各層を通過する距離が長くなります。これは、物理的な膜厚は変わらなくても、光が膜の中を進む「光学距離(Optical Path Length)」が長くなるためです。結果として、干渉に関与する“有効膜厚”が増加したと見なされ、フィルターの設計波長が変化したように振る舞います。

■ 2. 干渉条件の変化による波長シフト(ブルーシフト)

入射角が大きくなると、光の波長に対する干渉条件も変化します。その結果、透過・反射のピーク波長が短波長側(青い方向)にずれる現象が起こります。これをブルーシフト(Blue Shift)と呼びます。この変化は、フィルターの中心波長 λ₀ が入射角 θ に依存して変化することを意味します。

■ 3. 偏光状態による差異

光には偏光という性質があり、入射角が大きくなると、その偏光状態によって透過・反射挙動に差が現れます。特に、光の電場の方向に応じて以下の2つの偏光があります。

s偏光(senkrecht):電場ベクトルが入射面に垂直な偏光

p偏光(parallel):電場ベクトルが入射面に平行な偏光

これらは同じ角度で入射しても、屈折率の見かけが異なるため、干渉における有効膜厚や透過スペクトルに異なるシフト量が生じます。一般的に、p偏光の方が角度依存性が強く、中心波長のシフトも大きくなります。そのため、設計段階で偏光状態を意識することが重要になります。

■ 角度依存性はデメリットか、可能性か?

この角度依存性は、多くの光学系において「問題」とされることが多く、たとえば分光分析装置で精度低下を招いたり、カメラで色むらや色ズレの原因になります。特に広視野角の用途では注意が必要です。しかし一方で、角度によって透過波長を意図的に変える「角度可変型フィルター(Angular-Tunable Filter)」という応用もあります。これは入射角を制御することで、フィルターの透過波長を連続的にスキャンできるため、ハイパースペクトルイメージングや可変波長光源などの分野で活用されています。

このように、光学薄膜フィルターの角度依存性は、基本的な物理法則に基づいた避けがたい特性ですが、理解と制御によって、信頼性を高めるだけでなく、新たな機能としても活用可能です。

第3章:角度依存性の影響と応用例

光学薄膜フィルターの角度依存性は、波長選択性に大きく影響し、光学システムの性能に様々な形で現れます。中心波長のシフトに加えて、阻止域(ブロッキングバンド)におけるリップルや遮断性能の劣化も見逃せない要素です。角度依存性による影響とその応用の両面について詳述します。

■ 1. 想定外の波長シフトによる影響

● 分光測定における中心波長のズレ

多層膜構造によって特定波長を透過・反射する干渉フィルターでは、入射角が変わることで透過ピークの**中心波長(CWL)**が短波長側にずれる(ブルーシフト)傾向があります。わずか10°の角度変化で数nmのシフトが生じることもあり、高精度分光計測では無視できません。

● 阻止域のリップルと遮断性能の低下

角度依存性は、阻止域の光学特性にも影響を及ぼします。具体的には、設計上で高い遮断率(例えばOD4以上)を持つはずの領域に、リップル(小さな透過ピーク)や漏れ成分が発生しやすくなります。この現象の要因には以下が挙げられます。

★干渉条件が変わることで、阻止帯域内の多層構造が部分的に共振条件を満たす

★偏光依存によって、p偏光・s偏光で異なる抑制特性となる

★特定角度で層構造が新たな副次透過波長(リップル)を生み出す

その結果、本来なら透過率が0.01%以下となるべき波長領域において、1%前後まで漏れが発生するケースもあり、これは蛍光観察やレーザー除去など高遮断性能を要求するアプリケーションでは致命的です。

● イメージング用途でのカラーバランス変化

カラーセンサ用フィルターでは、角度によってRGB成分の透過率が非対称に変化することで、色バランスの崩れや周辺減光、モアレの発生につながります。広角レンズや多光軸観測系では特に顕著です。

■ 2. 角度依存性を利用した応用技術

一方、角度によって波長が変化するという特性を逆手に取り、積極的に応用する技術もあります。

● 角度可変型フィルター(Angular-Tunable Filter)

入射角を制御することで、フィルターの透過波長を任意に変化させる設計です。固定された多層膜構造を回転・傾斜させることで、機械的に波長をスキャンする用途に利用されます。これは、複雑な可変波長フィルター(たとえばアクチュエーター制御のファブリ・ペロー干渉計など)よりも構造が単純で、安価かつ堅牢なシステムを実現できます。

● ハイパースペクトルイメージング

角度依存性を活かして、視野角または回転角に応じた波長ごとの画像を取得する技術です。たとえば、角度によってフィルターの透過波長が変化することを利用して、順に各波長の画像を撮影し、物体表面の分光特性を可視化するような応用があります。農業・医療・リモートセンシングなどの分野で注目されています。

● 偏光制御と組み合わせた分離技術

p偏光とs偏光で角度依存性が異なることを活かし、偏光と入射角を制御することで、選択的に特定波長・偏光成分のみを抽出するフィルターもあります。このような手法は、偏光センシングや光学通信のフィルター分離にも利用可能です。

■ 3. 産業用途における角度依存性の考慮例

| 用途 | 角度依存性による懸念点 | 対策例 |

| 分光分析 | 中心波長のシフト、阻止域のリップル | コリメート光、入射角制限、対称設計 |

| 医療・バイオ蛍光観察 | 阻止域のリークによる背景ノイズ増加 | 入射角制御、OD保証範囲の拡大 |

| 高遮断フィルター | 設計阻止波長域での漏れ発生 | 層数の増加、非偏光設計 |

| 広角イメージング | 色ずれ、周辺色むら | 入射角設計の最適化、カラー補正処理 |

■ 中心波長だけでなく、遮断特性の変動にも注意

角度依存性による波長シフトはよく知られていますが、それと同じかそれ以上に注意すべきなのが、阻止帯域の品質変化です。リップルや漏れ透過が生じると、本来不要な波長がシステム内に入り込み、ノイズ源や誤検出の原因となります。高精度フィルターが求められる用途では、中心波長の角度シフトだけでなく、阻止域の透過率変化も事前に評価することが不可欠です。

第4章:角度依存性への対策と設計上の工夫

光学薄膜フィルターの角度依存性は、中心波長のシフトや阻止域のリップルといった形で性能に大きな影響を与えるため、フィルターの設計や使用条件に応じた対策が不可欠です。角度依存性を抑えるための光学設計上の工夫、システム側の対応策、および選定時の注意点を紹介します。

■ 1. 設計上の対策:角度依存性を抑える構造

● ブロードバンド設計(広帯域対応)

多層膜の層厚や材料屈折率を工夫することで、角度変化に対してスペクトル特性がなだらかに変化するように設計された「ブロードバンド型」フィルターがあります。こうした設計では、中心波長の変動量が小さくなると同時に、阻止域におけるリップルや透過漏れも抑えやすくなります。

● 傾斜入射補正型の多層構造

特定の斜め入射角での使用を前提に、フィルターの中心波長や反射特性をあらかじめ補正設計することが可能です。たとえば、15°入射で特定波長を透過するよう、フィルム厚や干渉順序を最適化することで、実使用環境で高い性能を維持できます。

● p偏光/s偏光バランスの最適化

偏光による透過率差が問題になる場合、p偏光とs偏光の特性が極力一致するような設計(いわゆる「非偏光設計」)を行うことで、角度変化に対する安定性を高められます。

■ 2. システム側の工夫:入射角と光学系の最適化

● コリメート光(平行光)を使用

フィルターに入射する光をコリメート(平行光)にすることで、斜め入射成分を抑え、角度依存性の影響を最小限にできます。

特に測定装置やセンサシステムでは、レンズやファイバーを用いて光学軸を整えることが効果的です。

● 入射角の制限・固定

光源や検出器の配置を工夫し、フィルターへの入射角を常に一定に保つ構造設計を行うことも重要です。これにより、波長シフトやリップルの発生を抑えられます。

● スペクトル補正アルゴリズム

色や波長に関わる画像処理や信号処理においては、角度によるスペクトル変化を補正する演算処理を導入することで、見た目の安定性や分析精度を確保することもできます。

■ 3. フィルター選定時の注意点

フィルターを選定する際には、以下のような観点で角度依存性を事前に評価することが推奨されます。

●中心波長の安定性:±θ度での波長シフト量を確認(例:±5nm以下)

●阻止域の透過率:角度を変えてもOD(光学濃度)が十分か(例:OD4以上)

●偏光依存性:p/s偏光の差異が少ないか(用途によっては重要)

●使用環境との整合:実使用時の入射角・光学系に適しているか

必要であれば、メーカーから角度可変での透過スペクトルデータを取り寄せて評価するのが確実です。

■角度依存性と上手に付き合うために

光学薄膜フィルターは、非常に高精度な制御が可能な反面、角度依存性によるスペクトル変化という避けがたい特性を持っています。しかし、設計・選定・使用方法を工夫することで、その影響を最小限に抑えることが可能です。目的や環境に応じたフィルターの使い分けや、設計初期段階からの考慮が、安定した性能を引き出す鍵となります。

設計者の皆さまへ ― 成膜メーカーからのメッセージ

光学薄膜フィルターは、緻密な干渉設計と高度な成膜技術の結晶です。しかし、どれほど理想的なスペクトル特性を持つフィルターであっても、その性能は「どの角度から光が入るか」という使用条件に大きく左右されます。角度依存性は、設計段階で十分に想定し、光学系全体と整合させることで、はじめてそのリスクを最小限に抑えることができます。特に、中心波長のシフトや阻止域でのリップル、反射防止性能の劣化などは、入射角に対する理解が浅いと見落とされやすく、後工程や現場でのトラブルにつながりかねません。

良い設計は、良い対話から生まれます。

私たち成膜メーカーは、単に「カタログ通りの特性を出すこと」ではなく、「実際の使用条件下で想定通りに機能するフィルターを届けること」を目指しています。そのためには、設計者の皆さまとフィルターの使われ方について積極的に対話することが重要です。設計初期から入射角や光路、偏光条件を共有いただければ、最適な膜設計・材料選定・検査条件をご提案できます。ぜひ、仕様書や波長要求だけでなく、「どう使われるのか」「どのような環境下で動作するのか」まで含めて、お気軽にご相談ください。

光学性能を最大限に引き出すパートナーとして、私たちは現場の声を何より大切にしています。