関西万博×メタライズ Episode:5

未来の健康を測る技術 ― クシ形電極の応用を推論します。

2025年大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」です。その理念を具体的に体験できる場の一つが「大阪ヘルスケアパビリオン」であり、来場者は自らの健康状態をリアルタイムに可視化し、未来の自分の姿を描くという新しい体験に触れることができます。ここで提示されるのは、病気の発症後に治療する社会像ではなく、日常の中で自分の身体を理解し、未然にリスクを把握し、より良い健康行動へとつなげていく社会像です。その実現のためには、従来の医療検査のように大がかりな装置や侵襲的な採血に頼らず、日常生活の中で継続的に自分の体の状態を「測り」「知る」ことができる技術が不可欠となります。

しかしながら、汗や唾液といった体液、あるいは皮膚表面の電気的変化から得られる信号は極めて微弱であり、環境ノイズや個人差の影響も大きいため、これを正確に読み取ることは従来困難でした。この未来像を実現するためには、生体由来の微弱な信号を正確に捉える高感度センサー技術が欠かせません。その解決策のひとつとして、当社が開発するクシ形電極(Interdigitated Electrode, IDE)があるのでは・・と考えています。櫛状に組み合わされた微細電極構造が、わずかな誘電率変化やイオン濃度変化を高感度で捉えることで、これまで可視化できなかった「からだの小さな声」を数値化し、未来のヘルスケアを支えたいと考えています。

【1】大阪ヘルスケアパビリオンについて

大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオンは今回7つのゾーンがあります。なかでも目玉である「リボーン体験ルート」は、来場者が自分の未来を感じることができる魅力あふれる5つのステージにわかれています。各エリアの特徴をコンパクトにまとめました。

1. カラダ測定ポッド

ここでは「心血管」「筋骨格」「髪」「肌」「歯」「目」「脳」の7つの項目を約6分間でスキャンし、現在の健康データを取得します。測定結果はその後のアバター生成や体験に直結する重要な出発点です。

2. ミライのじぶん

測定したあなたのデータに基づいて生成された、25年後の「未来の自分(アバター)」と対面するエリアです。まるでタイムトラベルのような、ドキドキとワクワクが融合した特別な瞬間が待っています。

3. ミライのヘルスケア1

ここからはいよいよ“未来の健康づくり”の体験がスタート。例えば、「パーソナルフードスタンド」では、AIがあなたの身体状態に合わせて必要な栄養や食材・レシピを提案し、ヘルスケアベンダーから持ち帰りも可能です。

4. ミライのヘルスケア2

さらなる進化形ヘルスケアを体験できるエリアです。例えば「自分らしく美しく生きる美容室」では、個人のデータに基づくケア提案を受けられ、、「量子飛躍する美の世界」では、2050年に進化した美の概念を壮大な演出で体感できます。また、ニプロ様は、「再生医療」「遠隔診療」「衛生領域」に焦点を当てた「ミライの医療技術」を掲げ、「すべてのいのちに、よろこびを。」をブランドステイトメントに出展しています。このブースでは、誰もが“自分らしい年齢の重ね方”を選択できる未来の医療社会を体験できるよう設計されています。

5. ミライの都市

2050年ごろの都市生活を体験できるエリアです。映像や展示で「みんな暮らしの街」—医・食・住が融合した共助型の未来都市—を見ることができます。また、「培養肉が家庭でつくれる未来」や「カラダ拡張スーツ」「宇宙シャワー」など、テクノロジーに満ちた生活シーンにも出会えます。

詳細はこちらのサイトをご覧ください⇒大阪ヘルスケアパビリオン

【2】健康状態をリアルタイムで把握し、生活改善につなげる未来とは?

従来、健康状態の把握は病院や検査機関に依存し、年に数回の採血や健康診断で得られる限られた情報に基づくのが一般的でした。これに対し、大阪ヘルスケアパビリオンが描く未来社会では、生体から発せられる微弱な信号をリアルタイムに取得し、日常生活における行動変容へ直結させることが可能になります。このような未来型ヘルスケアを実現するカギは、非侵襲・微量試料・リアルタイム解析の3点だと推察します。

非侵襲的センシング

皮膚表面に触れるだけ、あるいは汗・唾液といった日常的に得られる体液を数マイクロリットル単位で利用することで、従来のような注射針や大がかりな採血を必要とせずに測定が可能になります。

微弱信号の高感度検出

汗や唾液にはナトリウム、カリウム、クロライドなどのイオンや乳酸、コルチゾールといった代謝・ストレス指標が含まれています。しかしその濃度は極めて低く、外部ノイズに埋もれやすいのが課題でした。クシ形電極(IDE)のような高感度センサーは、誘電率やイオン濃度のごくわずかな変化を電気信号として取り出すことで、従来は検出が難しかった“からだの小さな声”を数値化できます。

リアルタイム解析とAI予測

センサーから取得されたデータは即座にAIアルゴリズムにかけられ、単なる数値として提示されるのではなく、「水分補給が不足している」「慢性的なストレスが蓄積傾向にある」といった解釈つきのフィードバックとしてユーザーに提示されます。さらにAIは、こうした現在の状態を将来のリスクと結びつけ、生活習慣が長期的に健康へどう影響するかをシミュレーションします。例えば、ある来場者が汗中のナトリウム濃度と乳酸濃度をIDEで測定した場合、その場で「運動による疲労蓄積」や「水分不足傾向」が可視化されます。AI解析を通じて「この状態が続けば将来的に心血管系リスクが高まる可能性がある」と予測が提示されれば、来場者は”今の行動が未来の健康を形づくる”という実感を得ることができます。

このように、大阪ヘルスケアパビリオンでの体験は、治療中心の従来医療から、リアルタイムモニタリング × AI解析による予防・行動変容中心の社会へのシフトを象徴しており、まさに万博テーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」を具体化する技術実証の場となります。

【3】パターン加工技術を健康測定に応用は可能か?

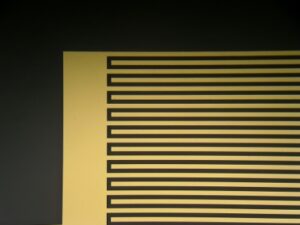

この未来像を支える根幹となるのが、生体由来の微弱な信号を正確に検出するセンサー基盤技術だと考えられます。その有力な候補の一つとして挙げられるのが、安達新産業株式会社が長年培ってきた高精度パターン加工技術を応用したクシ形電極(Interdigitated Electrode, IDE)ではないか、という見方です。

1)クシ形電極(IDE)の基本原理

クシ形電極(IDE)は櫛歯状の微細電極を対向配置した構造を持ち、隣り合う電極間に強い局所電場(fringing field)を形成します。この局所電場は電極上に置かれた試料(汗、唾液、皮膚組織など)の誘電率や電気伝導度の変化に応じて変動し、その結果として電極間の容量やインピーダンスに微小な変化が生じます。

①高感度:電極間隔を数十〜数百マイクロメートルスケールに微細加工することで、微量な容量変化を検出可能。これは、生体由来のごく微量な電気的シグナルを読み取るのに適しています。

②微量試料対応:検出に必要な体液量は数マイクロリットル程度で済み、従来の検査のような大量採取を不要とします。汗や唾液など自然に得られる試料でリアルタイム測定が可能です。

③非侵襲性:皮膚表面に電極を接触させるだけで、体内の水分状態やイオン動態を推定できる設計も可能。日常生活での継続的モニタリングに適した特徴を持ちます。

2)安達新産業のパターン加工技術の強み

安達新産業は電子部品や産業機器分野において、ミクロンオーダーのパターン精度を要求される高信頼性の微細加工技術を確立してきました。これにより、以下の技術的優位性がヘルスケア分野でも期待されます。

①均一性・再現性:電極パターンの線幅・間隔を高い精度で制御できるため、センサーの感度や応答特性をデバイスごとに均一化できる。これは量産時のデータ信頼性に直結します。

②多材料対応:金属薄膜や透明導電膜、さらには生体適合性ポリマー基板への加工にも対応可能であり、ウェアラブルや皮膚貼付型デバイスへの展開が現実的になります。

③集積化の可能性:IDE構造を多チャンネル化し、異なる測定対象を同時に解析できるマルチモーダルセンサーに発展可能。これにより、一つの小型デバイスで総合的な健康モニタリングが実現します。

3)健康測定への応用可能性

このように、安達新産業の精密パターン加工技術によって実現されるIDEは、以下のような具体的応用が想定されます。

①水分・電解質バランスのリアルタイム評価:発汗時のNa⁺/K⁺比率をモニタリングし、熱中症リスクを即時にフィードバック

②ストレス指標の測定:唾液中のコルチゾール濃度変化を電気化学的に検知。

③代謝マーカーの検出:乳酸やグルコース濃度の変化を日常的に把握し、疲労や糖代謝リスクを早期に察知。

従来の医療検査が「数値を知るための一時的手段」であったのに対し、クシ形電極は”常時・微量・非侵襲で体の声を拾い上げる”という新しい健康測定の形を可能にします。これはまさに「からだの小さな声を聞く」技術であり、日常生活に溶け込むヘルスケアデバイスの基盤技術となり得るのです。

【4】社会実装に向けた課題は?

2025年大阪・関西万博の「大阪ヘルスケアパビリオン」で提供される体験は、まさに「未来の健康社会」を先取りする試みです。しかし、この場で得られる先端技術の感動を社会全体に広げ、日常の健康習慣として定着させるためには、いくつかの課題を乗り越える必要があります。

① センサー精度と信頼性の確保

クシ形電極(IDE)は極めて高感度である反面、外部ノイズや環境条件(温度・湿度)、体液組成の個人差に影響を受けやすいという側面があります。社会実装にあたっては、以下が求められます。

◆ノイズ除去技術(シールド設計、AIによる信号処理)

◆キャリブレーション手法(ユーザーごとの基準値補正)

◆長期安定性の確保(電極表面の劣化対策、バイオファウリング防止コーティング)

これらにより、誰が・どこで使っても安定した測定結果が得られる仕組みが不可欠です。

② 非侵襲・快適性とユーザビリティ

パビリオン体験ではセンサーへの一時的な接触や微量体液の測定で済みますが、日常生活への実装では「着けっぱなしでも不快でない」ことが前提となります。

◆ウェアラブル(リストバンド、スキンパッチ型)としての柔軟基板化

◆長時間装着でも肌への刺激や違和感を抑える生体適合材料の選択

◆デザイン性(ファッション性や生活用品との一体化)

これにより「医療機器」から「生活デバイス」への移行が可能になります。

③ データ解析とAI連携

IDEから得られる信号は、生体の微小な変化を反映するものの、解釈が容易ではありません。そのためには、

◆大規模データの蓄積と機械学習による解析モデルの構築

◆個人差(年齢・性別・生活習慣)を考慮したパーソナライズド解析

◆クラウド連携によるリアルタイムフィードバック

が必要です。単なる数値提示ではなく、「その変化が意味する健康上のリスクや行動指針」を提示できるかが鍵になります。

④ 社会実装に向けた制度・倫理的課題(あくまで仮説です)

健康データのリアルタイム取得は個人のプライバシーに直結します。

◆データの匿名化・暗号化などのセキュリティ確保

◆取得データの取り扱いに関するルール整備(誰が、どの範囲で利用可能か)

◆医療データとしての法的・規制上の位置付け

これらが整わなければ、生活者が安心して技術を受け入れることはできません。

⑤万博から社会実装へのステップ

万博パビリオンは、最新技術を「体験」という形で一般の人々に示すショーケースです。しかし、そこから先に必要なのは、

◆プロトタイプの実証実験(スポーツ現場、介護施設、学校など多様なフィールド)

◆生活者への受容性調査(使い勝手、心理的抵抗感、継続利用意欲)

◆産学官連携による制度整備と市場創出

という一連のプロセスです。クシ型電極チップのような先端センシング技術が、パビリオン体験から実社会に拡がるためには、「高感度で正確」かつ「日常に溶け込み安心できる」という二つの条件を両立させる必要があると考えています。

結び

大阪ヘルスケアパビリオンは、万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」を体験的に示す場として、病気の治療から予防・行動変容へと社会をシフトさせる新しい健康像を描き出します。その実現を支える中核技術のひとつが、安達新産業のクシ形電極をはじめとする高感度生体センシング技術です。「からだの小さな声」を日常的に捉え、未来の自分を描き、行動につなげる。この循環が社会全体に浸透することで、健康で持続可能ないのち輝く社会の実現に近づくのではないでしょうか