赤外線用ウィンドウについて徹底解説します!

コスト・性能・調達性などバランスが要求される光学部品です。

赤外線センサ、サーモグラフィ、CO₂レーザー、NDIRガス分析など、遠赤外線領域(8〜14μm)で使用される光学ウィンドウは、透過率・耐環境性・加工性・価格・供給安定性のバランスが求められます。つまりは、「光学性能 × 環境耐性 × 製造性 × 経済性 × 調達性」の多軸評価が必要な部材であり、用途に応じた最適材料の選定が、製品の性能・信頼性・コスト競争力を左右します。

遠赤外線用ウィンドウの技術的重要性

遠赤外線領域(主に8〜14μm)は、物体の熱放射を捉えるサーモグラフィや、CO₂レーザーによる加工・医療用途、NDIR方式によるガス分析など、産業・医療・環境分野で広く活用されています。これらの光学系において、ウィンドウ材は単なる保護部材ではなく、システム性能を左右する光学設計要素として極めて重要で、遠赤外線用ウィンドウには、以下のような複合的な性能が求められます。

📈高透過率:対象波長帯での透過率が高く、信号損失を最小限に抑えること

📈低吸収・低反射:材料自体の吸収による発熱や、反射によるゴースト・フレアの抑制

📈耐環境性:高温・湿度・薬品・摩耗など、使用環境に耐える化学的・機械的安定性

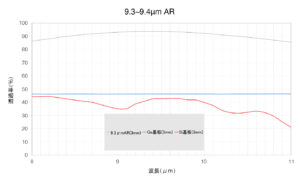

📈加工性と膜形成性:精密研磨やAR/DLCコーティングへの適合性

📈価格と供給安定性:量産性、原料供給リスク、規制対応(毒劇物など)を含む経済性

特に遠赤外線領域では、材料のフォノン吸収限界や自由キャリア吸収が透過率に大きく影響するため、選定には光学定数だけでなく、結晶構造や不純物濃度、熱伝導率などの物性も考慮する必要があります。また、近年では米中貿易摩擦や環境規制の影響により、GeやZnSeなど一部材料の供給安定性が揺らいでおり、代替材料の検討や合成技術の進展が注目されています。設計者は、光学性能だけでなく、長期供給リスクや法規制対応まで含めた材料選定戦略が求められる時代に突入しています。

代表的な遠赤外線用ウィンドウ材料の光学特性と選定指針

遠赤外線領域(8〜14μm)で使用される光学ウィンドウ材料は、透過率、屈折率、熱伝導性、機械的強度、加工性、そして供給安定性など、複数の性能要素を総合的に評価して選定する必要があります。ここでは、代表的な4種の材料について、技術的な特性と用途別の選定指針を比較します。

🧪 Ge(ゲルマニウム)

Geは遠赤外線領域で高い透過率を示す材料であり、特に8〜12μm帯域での透過性能に優れています。屈折率は約4.0と高く、AR(反射防止)コーティングが必須です。また、密度が高く熱伝導率は中程度(約60 W/m·K)ですが、自由キャリア吸収による発熱が懸念されるため、100℃以下の環境での使用が推奨されます。加工性は良好で、精密研磨やDLCコートにも対応可能ですが、近年は中国依存の供給リスクが顕在化しており、代替材料の検討が進んでいます。

🧪 Si(シリコン)

Siは比較的安価で軽量な材料であり、熱伝導率が高く(約150 W/m·K)、熱的安定性に優れています。透過波長域は1.2〜7μmと中赤外寄りですが、薄膜化やARコートにより8μm付近までの応用も可能です。屈折率は約3.4で、GeほどではないもののAR処理は推奨されます。加工性に優れ、量産性が高いため、センサウィンドウや量産型NDIR用途などに適しています。供給安定性も高く、米中摩擦の影響を受けにくい点も評価されています。但し、遠赤外領域では吸収端があります。

🧪 ZnSe(セレン化亜鉛)

ZnSeは0.5〜22μmという広い波長域で高い透過率を持ち、特にCO₂レーザー(10.6μm)用途で定番材料とされています。屈折率は約2.4と比較的低く、ARコートの設計自由度が高いのも利点です。ただし、熱伝導率は低く(約18 W/m·K)、高出力レーザー用途では熱管理が課題となります。また、ZnSeは毒劇物指定されており、国内での取扱いや廃棄に制約があるため、医療・民生用途では慎重な選定が求められます。原料の一部が中国依存であるため、供給リスクも考慮すべきです。

🧪 ダイヤモンド(CVD合成)

ダイヤモンドは光学材料として最高レベルの性能を誇り、透過波長域は2.5〜50μm以上に及び、遠赤外線領域を完全にカバーします。屈折率は約2.4でZnSeに近く、AR設計も容易です。特筆すべきは熱伝導率(約2000 W/m·K)と機械的強度(ヌープ硬度7000以上)であり、高出力レーザーや過酷環境下での使用に最適です。従来は高価格・加工難易度が課題でしたが、近年のCVD合成技術の進展により、量産性とコスト面での改善が進んでいます。今後、医療・宇宙・半導体分野での採用が期待される次世代材料です。

代表的な用途は?

1. サーモグラフィ・赤外線カメラ(熱画像用途)

◆用途概要:建築診断、設備保守、医療、セキュリティ、ドローン搭載など

◆使用波長帯:主に8〜14μm(遠赤外)

◆求められる性能:高透過率(遠赤外域)、耐環境性(屋外使用、温湿度変化)、表面硬度(擦過傷対策)

◆代表材料:Ge(DLCコート付き)、Si(薄膜AR処理)

2. NDIRガス分析装置(非分散型赤外分光)

◆用途概要:CO₂、CH₄、NOxなどの濃度測定(環境・産業・医療)

◆使用波長帯:4〜12μm(ガス種により異なる)

◆求められる性能:高透過率と低吸収、化学耐性(腐食性ガス対応)、小型化対応(薄型・低熱膨張)

◆代表材料:Ge、Si、ZnSe(ガス種により選定)

3. CO₂レーザー用出力ウィンドウ

◆用途概要:レーザー加工機、医療用レーザー、彫刻・切断装置

◆使用波長帯:10.6μm(CO₂レーザー波長)

◆求められる性能:高透過率@10.6μm、高出力対応(熱伝導性・耐熱性)、ARコート適合性

◆代表材料:ZnSe(定番)、ダイヤモンド(高出力用途)

これらの用途は、ウィンドウ材の選定において「光学性能+環境耐性+加工性+供給安定性」のバランスが特に重要視される分野です。

貿易摩擦と材料入手性:供給リスクと国産化の動向

近年、米中間の地政学的緊張の高まりは、赤外線用ウィンドウ材料の供給にも大きな影響を及ぼしています。

特にGe(ゲルマニウム)は、世界の生産量の約7〜8割を中国が占めており、2023年以降の輸出管理強化により、輸出ライセンス制の導入や輸出停止措置が取られたことで、国際市場での供給が著しく不安定化しました。これに伴い、価格の急騰や納期の長期化が発生し、装置メーカーや材料加工業者の調達戦略に大きな影響を与えています。

ZnSe(セレン化亜鉛)についても、原料であるZn(亜鉛)やSe(セレン)の一部が中国依存であるため、間接的な供給リスクを抱えています。さらに、ZnSeは日本国内では毒物及び劇物取締法により「毒物」に指定されており、取り扱いや輸送、廃棄に関して厳格な管理が求められます。このような制約がある中で、住友電気工業株式会社が国内でZnSe単結晶の製造から加工までを一貫して行っている点は、極めて重要な供給安定要因です。国内製造により、輸入リスクを回避しつつ、品質・納期・トレーサビリティの面でも優位性を確保できる可能性があります。

一方、Si(シリコン)は半導体産業で広く使用されており、グローバルに供給網が確立されているため、赤外線用途においても比較的安定した調達が可能です。特に中赤外〜遠赤外の一部用途では、コストパフォーマンスと加工性の観点からSiが選定されるケースが増えています。但し、使用用途によっては吸収を考慮する必要があります。

ダイヤモンド(CVD合成)は、かつては高コスト・低供給性が課題でしたが、近年の合成技術の進展により、赤外線用ウィンドウとしての実用化が現実味を帯びてきました。国内外でCVDダイヤモンドの量産技術が確立されつつあり、将来的には高耐久・高出力用途におけるGeやZnSeの代替材料としての地位を確立する可能性があります。

このように、材料選定においては光学性能だけでなく、地政学的リスク・法規制・国内製造体制の有無といったマクロ要因も無視できない時代となっています。

安定供給と未来市場への架け橋として

安達新産業株式会社では、長年培ってきた光学薄膜技術と、用途に応じた遠赤外線ウィンドウ材の選定・加工ノウハウを融合させることで、赤外線機器メーカー様の安定供給ニーズに応えてまいりました。特に、Ge・Si・ZnSe・ダイヤモンドといった多様な材料に対して、AR・DLCなどの膜設計を最適化し、高透過・高耐久・高信頼性のウィンドウ製品を提供できる体制を整えています。

さらに、近年の地政学的リスクや環境規制の高まりを受け、国産化・代替材料対応・膜設計の柔軟性がますます重要視される中、当社の技術と対応力は、既存市場のみならず、医療・宇宙・次世代センサ・スマートモビリティ分野など新たな赤外応用市場への展開にも貢献できると確信しています。

今後も、光学性能だけでなく、供給安定性・法規制対応・用途別最適化を軸に、お客様の製品価値向上と市場拡大を支えるパートナーとして、さらなる技術革新と提案力の強化に努めてまいります。