光学薄膜-基礎中の基礎を解説します。

今さら聞きにくい「光学薄膜とは?」

現代のスマートフォン、カメラ、センサー、医療機器、車載デバイス……。これらの先端製品の中には、必ずと言っていいほど「光」を制御する技術が活用されています。中でも、その根幹を支えているのが「光学薄膜(こうがくはくまく)」という技術です。光学薄膜とは何か? どのように作られ、何に使われているのか?という基本から、実際の応用例、さらには製造の現場で長年薄膜加工を行ってきた私たち安達新産業株式会社の取り組みまでをご紹介します。

【1】光学薄膜とは?

光学薄膜とは、光の干渉・屈折・反射といった波動的な性質を利用して、光の進行方向や波長の成分を制御するために設計された、極めて薄い膜のことを指します。その厚さはわずか数ナノメートル(nm)から数百ナノメートル程度であり、人間の髪の毛の数百分の一以下という非常に繊細な構造です。この薄膜を光の通り道に配置することで、特定の波長だけを透過させたり、逆に反射させたりするなど、光に対するフィルターのような働きを持たせることができます。まさに、「光をコントロールする技術」の中核を担う要素です。

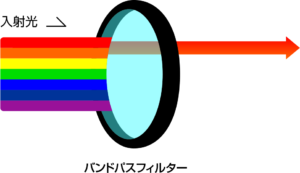

光学薄膜の基本構造には、1層のみで構成される単層膜と、複数の屈折率の異なる材料を交互に積み重ねた多層膜の2種類があります。特に多層膜では、膜同士の界面で反射した光が互いに干渉し合う「干渉効果」を利用することで、設計通りの波長帯のみを選択的に通過させる「バンドパスフィルター」や、近赤外範囲の波長をカットする「IRカットフィルター」など、非常に高度な光制御が可能になります。

さらに、多層膜は膜構成や膜厚をナノメートル単位で細かく制御できるため、反射率の調整・多波長対応・角度依存性の抑制・高耐久性の実現など、多様な性能設計が可能です。これにより、光学薄膜はさまざまな分野の製品に応用されるようになりました。たとえば、カメラレンズに使われる反射防止膜(ARコート)、医療機器に搭載される赤外線フィルター、通信機器の波長選択フィルター、あるいは最新の車載LiDAR用光学部品に至るまで、光学薄膜は現代のあらゆる光学技術を支える“縁の下の力持ち”として活躍しています。

【2】光学薄膜の歴史

光学薄膜の技術は、20世紀初頭の光学レンズに施された反射防止膜(ARコート)に始まります。当時、レンズ表面で発生する反射による光の損失やフレア、ゴーストの発生が課題とされており、これを抑えるために透明で光学特性を持つ薄膜が開発されました。このARコートは、光の干渉を利用して特定の波長の反射を低減するもので、カメラや顕微鏡、望遠鏡などの性能向上に大きく貢献しました。

やがてこの技術は、レンズ以外の光学素子やミラーにも応用されるようになり、光を効率的に制御する手段としての薄膜技術の重要性が広く認識されるようになります。1970年代から1980年代にかけては、半導体レーザーや光通信技術の台頭によって、より高性能な光学薄膜のニーズが高まりました。特に、高反射率でありながら高い耐久性を持つミラー膜や、レーザー波長に対して極めて精密な反射・透過特性を持つ干渉フィルターが求められるようになります。これに伴い、真空成膜技術の改良が進みました。たとえば、従来の蒸着法に加えてスパッタリング法やイオンアシスト方式が導入されることで、膜厚制御の精密化、密着性の向上、環境耐性の改善など、薄膜品質が飛躍的に進化していきました。

1980年代に入ると、光学薄膜はさらに一般家庭へと浸透します。代表的な例が、CDプレーヤーなどに搭載された光ピックアップ部品です。これらは、レーザー光を読み取り、微細なディスクの情報を検出するための光学システムであり、薄膜フィルターが“光と電子をつなぐ”要素技術として採用されました。ここで初めて、光学薄膜は“オプトエレクトロニクス”という分野の中核技術となり、産業だけでなく民生機器においてもその重要性を示しました。

1990年代後半に入ると、世界中で光ファイバー通信インフラが整備され、光通信機器に用いられるフィルターの高性能化が加速します。とくに、DWDM(波長分割多重)システムでは、数十〜百層以上の多層膜を駆使した超精密な光干渉フィルターが不可欠となりました。これにより、1本の光ファイバーで多くの情報を同時にやり取りできるようになり、光学薄膜は通信技術の高速化・大容量化を支えるキーパーツとしてその地位を確立します。

このように、光学薄膜は反射防止という単純な目的から始まり、半導体・通信・家庭用機器・産業機器などへと進化の幅を広げてきた技術であり、その発展はまさに現代の光利用技術の進化と歩調を合わせるものといえます。

【3】近年の動向について

近年、光学薄膜技術は従来のカメラや照明用途を超え、急速に進化・多様化する先端アプリケーション分野において不可欠な存在となっています。特に、センシング・通信・モビリティ・ヘルスケア・XR(拡張現実)分野における光の高度な制御ニーズに対応し、薄膜の高精度化・小型化・多機能化が加速しています。

たとえば、スマートフォンに搭載される顔認証用の赤外線センサーでは、特定の近赤外波長を正確に透過・反射する干渉フィルターが組み込まれており、照明光とセンサ受光を両立させるためのバンドパスフィルター設計が重要な役割を果たしています。ここでは角度依存性を抑制した設計や、耐環境性能も求められ、従来よりも厳しい光学性能が要求されています。また、AR/VR(拡張/仮想現実)デバイスにおいては、目の前に映像を投影する光学エンジン内で、波長選択性・反射特性・視野角性能がシビアに問われるため、光学薄膜の精密な設計と製造技術が欠かせません。

自動車分野では、自動運転支援(ADAS)や周囲環境認識技術として活用されるLiDAR(Light Detection and Ranging)システムが急速に発展しています。LiDARでは、特定の近赤外波長(たとえば905nmや1550nm)を通過させ、その他の波長を遮断する高耐久性のバンドパスフィルターが重要な部品となります。自動車搭載という過酷な環境下でも安定した性能を維持するために、耐熱性・耐湿性・密着性といった面で高信頼な薄膜が求められます。さらに、スマートウォッチやフィットネストラッカーなどのウェアラブル機器では、心拍や血中酸素濃度などの生体情報をセンシングする光学モジュールに光学薄膜が活用されています。限られたスペースと消費電力の中で複数の波長を制御する必要があるため、薄膜はより小型でありながら多機能であることが求められています。

このように光学薄膜は、単なる光学制御部品にとどまらず、現代のスマート技術を支える基盤技術としての役割を担うようになりました。しかも近年では、持続可能性(サステナビリティ)やカーボンニュートラル対応として、薄膜の製造プロセスにおける省エネルギー・低環境負荷化も重視されつつあります。

【4】安達新産業株式会社 光学薄膜の特徴

①高い透過率、反射率を実現

光の干渉を利用していますので、光の散乱や吸収による損失を極めて低く抑えることができ、その結果、透過域において高い透過率、反射域において高い反射率を得ることが可能です。

②製品の安定性

無機誘電体材料を使用しているため、永年にわたって質的変化がありません。また、有機系溶剤に対して安定です。各種アシスト機構を用いて緻密な成膜が可能ですので、経時的な波長シフトはもちろん、煮沸試験・耐熱試験や各種環境試験においても波長のシフトは認められません。(シフト量:1nm以下)

③各種基板への成膜

光学薄膜を形成する基材(基板)は、一般的に光学ガラスを用いますが、当社は低温での成膜に豊富な経験・生産実績を持ち、各種プラスチック基板や、各種レジスト・UV硬化樹脂塗布基板などへの成膜にも対応いたしております。

④作業環境について

膜の設計から製作、検査、出荷まで蒸着装置、超音波洗浄機、分光光度計、電子顕微鏡等最新鋭の装置を駆使してお客様のあらゆるご要望におこたえできる万全の体制を敷いています。また、作業環境は成膜から検査までそれぞれ必要なクリーン度を維持したクリーンルーム内作業となっており、微少膜欠陥(膜中異物等)に対しても万全の体制をとっております。

⑤製品としてトータルにカバー

当社では単に成膜に限定せず、付随する形状加工から、ご要望の仕様に応じ光学薄膜の設計から成膜プロセス、製品形状加工までトータルに対応させていただいております。

→詳細はこちらをご覧ください。

最適な光学フィルターのご提案 | 高度な光学特性を要するコーティングなら匠のコーティング (e-coating.jp)

今後も光学薄膜は、センシング技術の進化と共に、IoT・AI・次世代モビリティ・ヘルスケアといった成長分野で不可欠な存在として、さらなる高機能化と応用拡大が進んでいくことが期待されています。